2025年3月31日,由中国智慧基础设施产学研协同创新平台、土木信息技术教育部工程研究中心、同济大学土木工程学院联合主办的智慧基础设施学术研讨会(第二期)暨土木信息工程学科交叉论坛(第一期)顺利举行。本次会议以“智慧”为核心议题,聚集哲学、建筑学、法学、管理学、交通工程、土木工程等领域的多位专家学者,通过跨学科对话深入探讨智慧本质及其在工程中的实践路径。

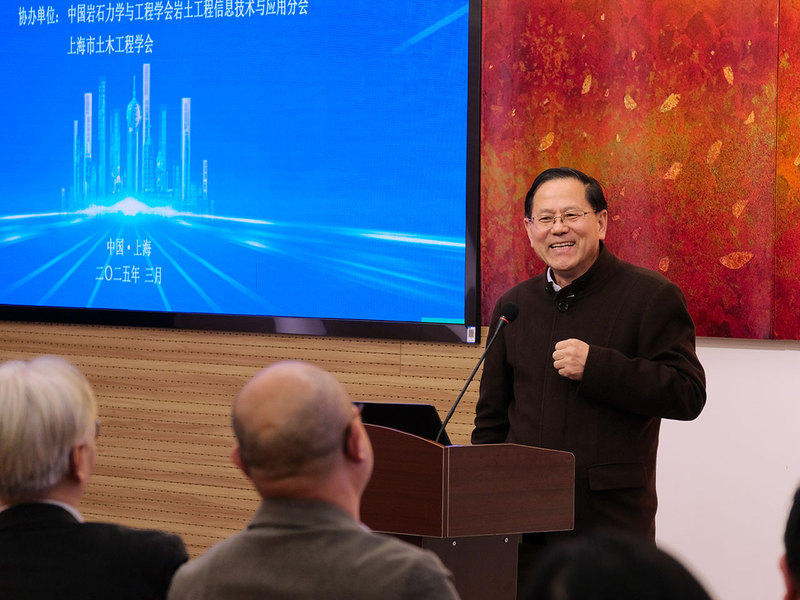

中国工程院院士、同济大学教授朱合华做开幕致辞。他指出,将人类智慧映射至工程系统需经历三个维度:通过“赋生”赋予工程系统生命特征,经由“赋智”实现技术赋能,最终达到“赋慧”层面的价值升华。他进一步提出构建“能力—德性—情感—理性”的坐标系表达人类智慧,并指出智慧基础设施应具备四大品质:韧性品质(工程物理空间)、智能品质(工程数智空间)、绿色品质(工程与自然界的关系)、人文品质(工程与人类社会的关系)。

| ||||

朱合华院士致开幕词 | ||||

| ||||

吴震 《中国哲学的智慧(以宋明理学为例)》 |

复旦大学哲学学院教授、上海市儒学研究会会长吴震从中国传统哲学出发,深入阐释了“和而不同”的智慧内涵。通过《国语》中“和实生物,同则不继”的经典论述,吴教授强调多元协调的“和”比单一重复的“同”更能促进事物发展。他特别指出,在AI时代,这种传统智慧对解决全球性挑战具有重要启示。

郁振华 《风格导向的智慧概念刍议》

华东师范大学哲学系教授、教育部“长江学者”特聘教授郁振华围绕“智慧论题的复兴”、“智慧的统一性与多样性”、“风格导向的智慧概念”三个核心议题展开研讨。郁振华指出,希腊哲学家亚里士多德将智慧分为理论智慧(theoria)、实践智慧(praxis)和制作智慧(poiesis)三种,亚里士多德曾说过:“我们将技艺中的智慧赋予那些技艺最高超的人,如雕刻家菲狄亚斯和雕像家波利克里特斯。在此,我们所说的智慧即技艺上的卓越。”他认为这为现代工程智慧观提供了理论的基础。郁振华创新性地提出“风格导向”的智慧观,强调智慧体现在行事方式的创造性、规范性和范导性三个维度,“真正的智慧不仅要把事情做对(get things right),而且指向人的繁荣或人的自由发展。”

袁烽 《共创生——思辨建筑智造设计科学》

同济大学建筑与城市规划学院副院长、教育部“长江学者”特聘教授袁烽展示了“建筑智能”领域的前沿实验建造实践。通过AI增强机器人木构工艺的预制加工,两天完成现场装配,实现了基于应县木塔结构原型的“图解静力学”智能建造。袁烽生动诠释了“共存、同驱、众脑”的三重技术范式。他提出的“共创生(Co-poiesis)”理念,将在2025年威尼斯建筑双年展,代表同济大学展现智慧基础设施建设的全新思路。

李学尧 《复杂系统与适应性法治:中国该如何选择人工智能立法的路径》

上海交通大学凯原法学院教授、法律交叉学科负责人、法律与认知科学研究中心主任李学尧运用复杂适应系统理论探讨了人工智能立法的适应性路径。由于人工智能技术和产业的发展对法律提出了适应性挑战,他主张建立更具弹性的《人工智能示范法》框架,以适应技术快速迭代的特点。

朱悦 《国内外人工智能立法所见的“智能”定义》

同济大学法学院助理教授朱悦围绕人工智能立法的重要性,通过比较分析国内外立法实践,指出当前法律定义滞后于技术发展、有待前瞻研判加以完善,还需整合多学科力量以促进人工智能立法健康发展。

在研讨交流环节,与会专家展开了热烈讨论。同济大学高铁及站城融合研究院院长、国铁集团原总工程师郑健、土木信息中心执行副主任许涞华、土木工程学院副院长刘芳、同济大学教授闫治国等专家,就“产学研结合”、“知行合一”、“人工智能”等热点问题,共同参与讨论。

本次研讨会通过多学科交叉视角,深入探求“智慧”的本质内涵与价值实现路径,打破了传统学科壁垒,为智慧基础设施的建设与发展提供重要参考。在新时代背景下,需要建立更开放的学术对话平台,推动理论创新与实践应用的深度融合。